【NPJ通信・連載記事】メディア傍見/前澤 猛

メディア傍見46 過ちを改むるにはばかることなかれ(2)―「電通・過労死」「新聞文化賞」に見るメディアのタブー

日本のメディアはおかしいと思いませんか。

自由な発想と表現で平和を歌うボブ・ディランは「ノーベル・文学賞」を受賞しました。日本では、社論を決めるのは会議ではなく私だ、との姿勢をとる人-他人の声に耳を貸さず、表現の自由を抑圧した新聞人に対して「新聞文化賞」を授賞しました。

朝日新聞は先日まで、「新聞と9条」という400回にわたる長期連載を続けました。いろいろな角度から、過去現在の多くの事実と発言を拾い上げて、危機に立つ憲法9条(戦争の放棄)問題を「表現の自由」という視点から浮き彫りにしました。

今回の拙稿は、その連載で、改めて焦点を当てられた「新聞社論と新聞文化賞」にかかわるエピソードを基に、日本のメディア内で、現に「表現の自由」がいかに抑圧されているかを考察してみます。

「社論確立」の嚆矢?―35年後の検証

「嚆矢」とは難しい漢語です。「原点」といってよいのですが、この用語が、ここで取り上げるストーリーにぴったり当てはまるように思えるので、ご容赦ください。その「嚆矢」を辞典で見ると―

こう・し【嚆矢】①かぶらや。鳴り響く矢。②[荘子在宥](古く中国で開戦のしるし

に「かぶらや」を敵陣に向けて射かけたことから)物事の最初。はじまり。起り。

起源。「君をもってーとする」(「広辞苑」第六版)

とあります。

今回は、メディアに「社論確立」という嚆矢を射かけた事件と、その当否とを取り上げます。それは、この事件の批判がメディア界におけるタブーの一つとなっているからです。私は、「社論確立の嚆矢」は、決して評価されるものではなく、「ジャーナリズムに弓引く危険な一矢」とみなしています。そして、さらに問題なのは、その「社論の確立」を、日本新聞協会が「新聞文化賞」の授賞理由に組み入れたことです。

新聞文化賞は「言論ならびに新聞事業を通じて社会文化に顕著な功績のあった新聞人に贈る」とされています(日本新聞協会授賞基準)。つまり、ジャーナリズムへの貢献を評価する賞でしょう。しかし、この20年間の受賞者はわずか4人で、しかも、大手新聞の会長、社長の歴任者ばかりです。

具体的な授賞理由を見ると、2007年に中江利忠・元朝日新聞社社長とともに受賞した渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長・主筆の場合は、読売新聞自らが「読売新聞の発展に尽力し、社論の確立に強力なリーダーシップを発揮した」からと謳っています(2007年9月6日同紙)。そもそも「社論」がない、あるいは「社論が確立していない」などという新聞、言い換えれば社説やオピニオンの場で正しいと思う言論を発表しない新聞があるでしょうか。少なくとも有力紙で。

「社論と反対の社説を執筆した論説委員」

では、渡辺氏が敢えて言挙げする「社論の確立」とは何なのでしょうか。日本新聞協会の機関紙「新聞協会報」(2007年10月16日)の特集「新聞文化賞受賞者に聞く」のインタビューで、渡辺氏は「社論確立」の嚆矢として、1981年の読売社内でのエピソードを次のように語っています。

「(渡辺氏は)社論の統一は容易ではなかったという。自衛隊一つをとっても『編集局総務のころ、前任の論説委員長と激論を戦わせた。社論と反対の社説を執筆した論説委員に執筆を禁じたこともあった』と振り返る」「『社論確立のプロセスを研究、検討して、今日の伝統を築いた』と話す」

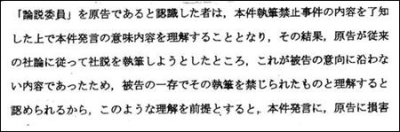

「新聞文化賞受賞者に聞く」掲載の新聞協会報(2007年10月16日号)

「社論を決めるのは私」

しかし、その「社論確立の嚆矢」のように自慢されたエピソードが、最近、別のシナリオで、違った角度から描写されました。朝日新聞の連載「新聞と9条」346回(9月27日夕刊)は次のように記述しています。

(1981年)7月7日、自衛隊基地の用地買収の争いが憲法論争になった百里基地裁判の控訴審判決が、東京高裁で出た。裁判長の渡部吉隆は「憲法九条の解釈について、国民の間に客観的、一義的な意見の醸成を望むのは不可能に近い」と憲法判断を避け、住民側の控訴を棄却した。(中略)一審判決を「そう簡単には納得できない判断」と当時批判した(連載342回)読売新聞の司法担当論説委員、前澤猛(85)は、裁判所に積極的な憲法判断を求める社説を書こうとして、できなかった。79年に論説委員長になった渡辺恒雄(90)が「君にはこの社説は書かせない」と禁じた。2007年10月16日付新聞協会報のインタビューでこの件に触れた渡辺を、前澤は名誉毀損(きそん)で提訴。11年7月5日の東京地裁判決は損害賠償請求を退けたが、事実を認定した。それによると、渡辺は「国会が国権の最高機関である以上、裁判所といえども国会に従うべき」「社論を決めるのは私で、会議ではない」と前澤に告げ、渡辺が自分で決めた「社論」に沿って司法担当ではない論説委員が社説を書いた。(後略)

朝日新聞連載記事「新聞と9条」の「社論確立」検証部分(2016年9月26日夕刊)

「藪の中」の「社論確立」

1981年7月7日の読売新聞論説委員会室で起きた「社論確立」を巡る出来事の実体は、「新聞協会報のインタビュー談話」と、「朝日新聞の連載記事」とでは、まったく異質です。まるで、芥川龍之介の「藪の中」(黒沢明の映画「羅生門」)の場面のように、別の物語の印象を与えられるでしょう。特に、あるべきジャーナリズムの規範から見ると。

この日、どのようにして「社論決定の嚆矢」が放たれたか―35年後に検証された朝日の連載記事によれば、渡辺論説委員長は、他の論説委員の意見を聞かず、論説会議も開かないで、自説を社説(社論)としたのです。それでは、表現の自由に基づく論説委員会の総意「社論の確立」とは言えず、一人の人間による「社論の専断」というべきではないでしょうか。日本のメディアは、それを「新聞文化賞」に値する行為と評価したのです。世界の一流紙で、論説委員長が社論を独り占めするところがあるでしょうか。さらに、そうして社論を専有した主筆が、その後、30数年にわたってそのポストに座り続けている新聞がほかにあるでしょうか。

朝日の記事を読んだ論説委員経験のジャ―ナリストから、渡辺氏の言動について次のコメントが私に寄せられました。「暴言です。それを聞いて、空気を読み、発言や社説を押さえるような人間は論説委員とは言えません。(中略)戦争を許した戦前のマスコミと同じ体質です」

「訂正の拒否」から裁判へ

読者は「新聞協会報掲載の談話」と「朝日新聞の検証記事」とが描く事件内容の違いをどう受け止めるでしょうか。その結論を導く前に、もう一つのデータを添えたいと思います。それは、朝日の記事が触れている裁判の経緯についてです。

朝日の記事が書いているように、私は、前記2007年10月16日付新聞協会報のインタビューの談話内容について、それが事実に反するとして、2009年末、渡辺氏を名誉棄損で東京地裁に提訴しました。

原告(前澤)の主張した訴因は以下の通りでした。

①渡辺氏の談話で匿名の「論説委員」とされている者は「前澤」と特定される。

②編集局総務だった渡辺氏が前任の論説委員長と激論したのは、渡辺氏のいう「自衛隊」とは関係なく、「江川卓投手の巨人入団の是非」についてだった。

③前澤は渡辺氏のいうように「社論と反対の社説を執筆した」ことはない。

④論説委員が「社論と反対の社説を書いた」と周知されたら、名誉毀損になる。

被告(渡辺)側は、

①談話中の論説委員は前澤と特定されない。

②は訴因と関係がない。

③の「社論に反対の社説を執筆した」は「執筆しようとした」という意味。

④従って、談話内容は原告の名誉棄損に当たらない、と反論しました。

裁判所は事実整理の上では①②③④について、被告の言い分を退けて争点をまとめました。

その上で、提訴から半年余りの敏速な判決(2010年7月5日)で、談話の事実関係を次のように簡潔に判断したのです。「論説委員を原告(前澤)であると認識した者は…原告が従来の社論に従って社説を執筆しようとしたところ、これが被告(渡辺)の意向に沿わない内容であったため、被告の一存でその執筆を禁じられたものと理解すると認められる」

判決全文は<http://www.siinoki-law.jp/hanketu.pdf>(原告代理人・八坂玄功弁護士の「椎の木法律事務所」HP)に収載されています。

「社論」は一人の「意向」で決まった

判決では「このような理解を前提にする」として、請求棄却を言い渡しました。つまり、読者は、渡辺氏が言うように「原告が社論と反対の社説を執筆した」とは理解しないから、名誉棄損に対する「損害賠償」までは必要としない、と判断したのです。

もともと、原告の150万円の金員賠償請求は、その獲得による失地回復ではなく、それが名毀毀損提訴の必要条件だからでした。原告としては、関係事実を、公正な第三者に判断してもらうことが目的でした。言論の争いを司法の場に持ち込んだのは、日本新聞協会と渡辺氏に、新聞協会報掲載の談話内容の訂正を再三要請しましたが、渡辺氏はそれを拒否し、新聞協会も事実確認の編集責任を認めなかったため、やむを得なかったからです。

被告は「賠償の支払い」を免れ、形として勝訴となったため控訴できませんでした。そのため、判決の事実認定がそのまま確定し、原告は「社論に反対の社説を書いた」という誹謗から解放され、事実上名誉が回復されました。東京地裁の判決は「大岡裁き」と言えるかもしれません。

「社論の確立」だと渡辺氏が自賛する実体が、本当は「社論の専断」であることが、東京地裁の判決や朝日新聞の記事で社会的に周知されたといえるでしょう。そうして、「新聞文化賞」の授賞理由(社論の確立)の正当性も失われたのですから、ジャーナリズムの常識からすれば、日本新聞協会と渡辺氏は新聞協会報の談話を訂正すべきです。

また新聞文化賞の授賞も厳しい批判にさらされるべきだと思うのですが、読者の皆さんはどう判断されるでしょうか。このことについて批判の声がひろがらないのは、日本のメディア界に、依然、強いタブーが生きているからでしょう。

こんな記事もオススメです!