音楽・女性・ジェンダー ―─クラシック音楽界は超男性世界!?

第20回

ヴィアルド・コンサート報告

先回、予定を入れ替えて予告宣伝させて頂いたポリーヌ・ガルシア=ヴィアルド゙没後100年記念コンサート、

『歌うヴァイオリン―ヴィアルド一族の室内楽』 (2010/5/18:)は、無事、盛況裡に終えることができた。

読者の中にご参加くださった方がいたのであれば、本当に嬉しい。ありがとうございました。

それにしてもまた、ずいぶん間隔が空いてしまったことをまずはお詫びしたい。

しばらく燃え尽き症候群に悩まされ、なにごとも手につかなかったからだが、それでもやはり、ここでコンサートの総括というか、

事後報告をさせて頂く必要があろうかと思う。

ともあれ、過去3回の津田ホールとのコラボレーションとしては初めて満席となり、演奏陣のまさに白熱のノリに聴き手も熱く共感、

期待をはるかに超えた盛り上がりを実感できた…この成功の最大の貢献者はしかし、なんと言っても演奏作品そのものといいたい。

「音楽の友」 誌7月号の批評で寺西基之氏が 「ポリーヌのヴァイオリン作品における表出力溢れるカンタービレ、

ルイーズの二曲のピアノ四重奏曲の多様な表現など、いずれもそれぞれに聴き応えある粋な曲ばかり…」 と記されたように、

メロディアスでリズミカル、遊び心に溢れた小品で通したプログラムが功を奏したと思う。

「本当に素晴らしくワクワクした時間でした、楽しかった! きらきらしてました、全体が…」、「大げさですが、生きていてよかった、と言ってもいいぐらい」、

「まさに一期一会…ここに居合わせた幸せを感謝しました」、「クラシック鑑賞でこれほど生々しく入れ込んだ経験は初めてです」

「ヴィアルドのことを全く知らなかった―改めてヨーロッパ19世紀の文化交流に思いを馳せる良い機会となりました」、

「ポリーヌの出現は瞠目的ですね」、「泣けてしまいました」、「どの曲も根底に明るさがあって、聞き終えてとても元気になっている自分にびっくり」、

「もともとタンゴやフラメンコが好きなので、このように血の沸き立つ音楽を聴けてとても嬉しかった」 …聴き手の方たちのこうした反応の数々、

ポリーヌの祥月命日に合わせたコンサートの 「ご仏前」 として、あの世に届けたいほどである。

「もっとずっと聴いていたいと思える作品ばかりでした」 「特にポリーヌとポールの作品はちょうど良い短さ! 飽きることなく、

まとまりがあって変化に富む…」 上記アンケートやブログから頂いた反応の中でも、とりわけ 「我が意を得たり!」 のコメントがこの二つ。

ほとんどクラシック業界から足抜け状態の私が、よりによって一番厄介で面倒くさいコンサートなぞ開催するわけは、チラシにも明記した通り、

「重厚長大なドイツ音楽系の器楽大曲を尊ぶ価値観」 に一石を投じ、短くて楽しく、

また聴きたい! と思わせる小品の素晴らしさを世のクラシック・ファンに認知してもらいたい…その一念なのだ。

そしてそれを実現させるには、いまだ知られていない、あるいは不当に忘れられている女性の作曲家達―彼女たちの作品の多くがこうした小品なのだから、

それらを取り上げれば一石二鳥となる…今回のプログラムで例外的な四楽章構成のピアノ四重奏曲二つも、

それぞれ 「夏に」 「スペイン風」 と総タイトルがあり、さらに楽章一つ一つに標題が付けられているから、

両方とも、いわば4つの小品集と捉えることも出来るのだ。

もっともこれを作曲した娘ルイーズにはほかに弦楽四重奏曲やヴァイオリン・ソナタなど、

標題をつけず、もちろんソナタ形式を用いた長い複雑系の器楽曲もあるのだが、しかし母親のポリーヌはそうした 「ソナタ」 とは生涯無縁、一曲も残していない。

今回取り上げたヴァイオリンとピアノのための 「ソナチネ」 にしても、

愁いを帯びたアダージオからスペイン風な味わいのスケルツォ、ヴァイオリンの技巧を極めたフィナーレで作られ、

いわゆる 「ソナタ」 構成原理からは大きく逸脱している。母娘の時代の違いもあろうが、ポリーヌが両親、兄姉そろって歌い手の家族に生まれ育ち、

骨の髄から 「歌心」 に染まった音楽家だったことが何より決定的だったのではないか。

ちなみにコンサートの中で最も人気を博した曲目は、ポリーヌのヴァイオリンとピアノのための 「6つの小品」 だった。

重厚長大より軽薄短小がいい! 世の識者からぶっ飛ばされそうな発言だが、私は心底そう考えている。

ポリーヌの 「歌心」 に鑑みて言い直せば、「うた」 とは本来短くてわかりやすい節まわしであること、つまりはポピュラーになり得る基本だ、ということだ。

浮世離れした妙なエリート意識とは相容れない境地ともいえよう。

そもそも女性があくまで現実的で地に着いた仕事、必要に迫られた用件を担う、いな担わされている存在となっているためか、

女性=民衆的=ポピュラーという連関がロマン派時代にすでに確立していたから、歌心に基く親しみやすい音楽は、自ずと女性たちの本分だったのだ。

女性作曲家の中でもその正当な復権が望まれる筆頭格のセシル・シャミナードを見直して、否、聴き直していただきたい。

およそ200あるピアノ作品のうちソナタは一つだけ、後はみな、標題を冠した小品に類するものばかり、しかもそれらによって、

彼女は19世紀末フランスにおける最大の人気作曲家たり得たのであり、楽譜の売れ行きトップを誇ったのである。

そのシャミナード本人は1908年、「シャミナード・クラブ」 が各地に設立されるほど、人気と名声を勝ち得たアメリカ・ツァーの最中、

ドビュッシーの 『ペレアスとメリザンド』 ニューヨーク初演に際して感想を求められ、

「すべてが灰色の色調と不明瞭さを感じさせます…私は音楽の中にまず旋律を望むほどの眞に古臭い人間ですから」 と答えていた。

モダニズム志向、つまり調性や明確な旋律線を蔑む音楽観が゙勢いを増す時代の動きに屈せざるを得ないという苦い想いが、

こうした自虐的な物言いにつながったのだろう。

ポリーヌの場合も同じことがいえる。すでに公的キャリアから退き、自宅でのレッスンと時折作曲の筆を取りつつ、

コンサートにはしばしば足を運んだとされながら、1902年、さまざまな話題を呼んだ例の 「ペレアス」 パリ初演については沈黙を守ったまま、

ドビュッシーには何の興味も持てなかったようなのだ。

二年後の1904年、自ら台本も書いた3幕の室内オペレッタ 「シンデレラ」 がイギリスのレーベル “Opera rara” から2000年にリリースされており、

それを聴けば、彼女のスタンスは余りにも歴然とする。18世紀、モーツァルト風の 「番号オペラ」 よろしく、独立した楽曲、

すなわちあくまで旋律主体の音楽を繋ぎ合わせた体裁を取っているのだから…これを指して旧態依然とか、余りにも古臭いと批判するのは容易だ。

しかし、20世紀にもいわゆる “現代音楽” に背を向け、普通にわかりやすい音楽を書いた作曲家はフランセやダマーズ、ボリング、日本の湯山昭、

伊福部昭など、男性でも数多い。

女性では私の知る限り、フランスのタイユフェールと日本の金井喜久子がそれぞれモダニズムの権化ともいうべき12音技法を試みているが、

それとて一度切り、すぐもとの手馴れた様式―前者は新古典的、後者は沖縄風―に回帰しているのだ…いいたいのは、20世紀でも21世紀でも、

闇雲に複雑で頭でっかちで、作曲家の突飛な自己顕示欲で塗り込められたような音楽、

言い換えれば理解不能で旋律らしきものがどこにもないような作品は願い下げにしたいということ。

19世紀後半から20世紀初頭に作曲活動を本格化させたポリーヌの作品群は、

とりもなおさず一般的な音楽ファンが抱く上記願望への見事な回答になっているのではないだろうか―

ところで、ポリーヌは1902年に、そしてシャミナードは1913年に、ともにレジョン・ドヌールを受章している。

「勲章」 なるものの胡散臭さはさておき、二人の女性達が在世中に自国政府から然るべき評価を受けていた事実は、もっと広く知られて欲しいと思う。

じつは、彼女たちの無視と忘却の歴史は20世紀が進み、さらに21世紀に入ってなお、加速する気配なのだ。

実をいえばつい最近刊行されたばかりの分厚なフランス音楽史の専門書をざっと繰ってみて唖然仰天! なんと、シャミナードには全く言及がなく、

ポリーヌについては 「有名なオペラ歌手」 とのみ…つまり彼女が及ぼしたあの広範な影響力にも、ましてや作曲家としての実績にもまったく触れていないのだ。

女性作曲家なぞ、そもそも眼中にないから? なればシャルル-ヴァランタン・アルカン(1813-1888)は?

その斬新かつ詩的な独創性とすさまじい名技性によって、リストの最大のライヴァルであり、

日本でも外国でも、3年後、2013年の生誕200年を期して各種イヴェントの計画が漏れ伝わってくる19世紀フランスの最も重要なピアニスト作曲家は、

もちろん男性だ…なのに本書ではこのアルカンも素通りしている。

遡る1946年初版(その後1970年まで改訂を重ねた)のノルベール・デュフールクの 『フランス音楽』 もやはりアルカンは無視されていたが、

しかし、女性に関して言えば、たとえばバロック時代、リュリやドラランドと対等に評価されていたエリザベトークロード・ジャケ・ドラゲールには数回触れているし、

20世紀以降でもリリ・ブランジェやイヴォンヌ・デポルト、エルザ・バレーヌにもきちんと目配りしているのだ。

何よりデュフールクが中世やルネサンス期の機織りや祈りの歌など、

詠み人知らずとされている民間伝承の歌の作者が女性である可能性をさりげなく指摘している事実に、嬉しい驚きを覚えたものだった。

だからおよそ半世紀を経て書き下ろされた日本の新刊書を、ワクワクしながら手にとって見たのだが…なにしろデュフールク当時のように、

録音や楽譜が入手できなかった2,30年前の話ではない。

しかも素人の手遊びなどではなく斯界の第一人者と目される二人の学者の共著であるだけになお、

いわく言いがたい驚きと失望を抑えることは出来ないのである。

話がかなり本筋からそれてしまった。コンサートの事後報告として記したいことは、それこそ雨後の竹の子のように次々頭をもたげてきたのだが、

以下、どうしても読者の皆様と共有したい二つのポイントを記して、今回分をひとまず終えることにしたい。

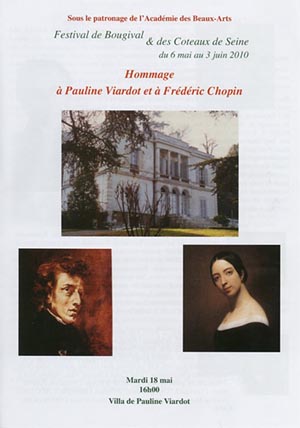

まずは、津田ホールでのコンサート前後、ポリーヌの100回目の祥月命日に絡んで、パリでも種々記念行事やコンサートが行なわれたこと。

特筆したいのは、命日の5月18日に、本連載でもすでにおなじみ? のピアニスト広瀬悦子が出演したパリ郊外ブジヴァルでのコンサートである。

チラシ上部の白い瀟洒な館が1874年に別荘としてヴィアルド夫妻が購入した夏の家。

その背後にツルゲーネフの終の棲家となった “とねりこの家 Les Frênes” が控えており、

こちらは1983年作家の没後100年を機に 「ツルゲーネフ博物館」 として改装されたが、

肝心のポリーヌ邸は、都市再開発の影響で存続が危ぶまれているとも聞く…順序が逆ではないか。

ポリーヌを追ってツルゲーネフも隣に別棟を立て、彼女の腕に抱かれて世を去ったというのが厳然たる事実なのに…こうした “逆転現象"

をめぐる怒りはしかしぐっとこらえて、とりあえずは本筋に戻ることにしよう。

当日のチラシ

当日のチラシ

コンサートのプログラムはショパンのピアノ曲とポリーヌの歌曲および津田でも取り上げた “ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ”。

歌手もピアニストも二人ずつが分け持ったなかで、ショパンのバラードニ曲と歌曲の伴奏引き受けた広瀬悦子からの手紙によると、

晴れ渡った美しい日和のなか、16時開演のため庭も光り輝き、

満席のサロンでポリーヌがインスピレーションを与えてくれるような素晴らしい経験となったとのこと。

作品の充実振りもさることながら、広瀬のあの演奏能力も、聴衆にとっては新鮮な発見だったのではないか、と想像できる。

もうひとつ、同じほどに嬉しかったのは、広瀬が出演した3日前の15日、

国立音楽大学卒業でパリ音楽院を修了したソプラノの中山明美がやはりブジヴァルで歌ったこと。

マリブランの肖像画を目の前に歌うことに “鳥肌が立ち”、控え室にはポリーヌの身の回りのものが多数あり、

“発声するのもチェックされているような気分だった” とか…中山は18日当日のポリーヌ縁の地をめぐる公的なイヴェントの一環として、

終の棲家となったサンジェルマン通りのアパルトマンが立地するパリ7区市役所ホールでのコンサートにも出演している。

マズルカの歌曲編曲がとりわけ大喝采を博したので、この夏に予定されているリサイタルでも取り上げたい、とメールに書き送ってくれた。

こうした連携で女性作曲家の受容史が形造られることこそ、なにより望まれることなのだ。

これから行なわれる企画として最も注目されるのが、ツルゲーネフの台本による3幕のオペレッタ 『最後の魔術師』 (1867)

が南仏プリエールの “L’Opêra au Village 村の劇場” にて復活上演されること。

7月中旬から月末にかけてという日程では日本からの参加はとても無理、諦めざるを得ない。

しかし10月にはポリーヌの書簡集を基に2008年、評伝を出したミシェール・フリアン Michèle Friang が数回、

レクチャー・コンサートをツルゲーネフのあの “とねりこの家” などで開催する由、メールで連絡を受けた。

フリアンはもともと “オギュスタ・オルメス協会 L’Association A L’écoute d’Augusta Holmès” を主導していたが、

最近この協会名に “de Pauline Viardot” と、ポリーヌの名前も加えられたのを見ると、

この女性二人にサン・サーンスとの密な交流やサロン運営という問題を介して接点があったと判明したのであろうか。

オルメス(1847-1903)〔図版2〕は詩人カチュール・マンデスの愛人として5子をもうけながら生涯非婚を貫いた一方、

ポリーヌが夫ルイと理想的な協働生活を営みつつ、ツルゲーネフを加えた 「正三角形」 の関係を保持したという生き様を考え合わせると、

いたく野次馬的な興味も掻き立てられるのだが…

オルメス

オルメス

さてもう一点報告すべきは、津田ホールの聴衆の中に、なんと、

ポリーヌの遺族とパリで親子同然の付き合いを長く続けられていたという女性がいらしたことだ。

たまたま津田ホールのごく近くにお住まいのため、ホール入り口のポスターを見て、

耳にタコが出来るほど聞かされてきたポリーヌという女性の音楽を初めて聞ける思いがけない機会、ということでチケットを求められた由。

当日のアンケートにその因縁が簡潔に記され、電話番号も添えられてあったので、コンサート後の高揚した気分も覚めやらぬうちに、

とるものも取りあえずお電話して一週間後、津田ホール内のレストランでお会いできた。

個人情報も絡むことなので、お話しいただいた内容をここに逐次記すことは出来ないけれど、紀行作家でもいらっしゃるその女性、谷澤由紀子さんは、

ポリーヌのただひとりの息子ポールが再婚で得た息子ジャック=ポールとピエレットご夫妻との交友から聞き知った事柄を、

雑誌 『家庭画報』 に1983年9月号から12月までの4回、連載記事を書かれていたのだ! そのコピーも有り難く頂戴したが、

なんとまあ! ポリーヌの遺族とかくまで深く濃い結びつきを生きた日本女性が自分の目の前にいらっしゃる…その現実が余りに思いがけなく、

会見は私にとって最後まで落ち着けぬままに終わってしまった。

ともあれ、『ツルゲーネフと歌姫ポーリーヌ 〔ママ〕 の密恋』 のタイトルが示す通り、

記事の主眼はあくまでツルゲーネフとポリーヌの不思議な関係を解き明かすこと。

連載がツルゲーネフ没後100年に当たることからも当然で、ポリーヌの音楽には全く触れられていない。

しかしそこにはヴィアルド姓を名乗る最後の末裔―ポールにとっても一人息子であるジャック・ポ―ル夫妻には子供がなかった―

からの直接の聴き語りを基に織り成される興味津々の物語が、筆者の才気溢れる巧みな筆致で繰り広いげられている―関心をお持ちの方、

どうぞアクセス方を検索されて記事をごらんください。ちなみにジャック=ポールはすでに亡くなり、ピエレットとも音信不通になってしまったとのことである。

コピーを読ませていただいた私としては、コンサートのプログラムに記したポールをめぐる細部に訂正も施す必要を感じている。

いやそればかりか、この数年間にアメリカやフランスで新刊が続出したポリーヌの評伝を踏まえて、

はや10年以上も昔となった 『女性作曲家列伝』 のポリーヌの章を書き改めねば、との思いに駆られているところだった。

とにもかくにも、コンサートが本当にこれ以上望みえぬほどの成果を得て終了したことを、今一度、この場をお借りして感謝したい。

上記のような事情から、ポリーヌを中核として、

女性作曲家/クラシックの問題点/歴史理解などを混ぜ合わせ一冊にまとめるという宿題をこれから背負うことになった。

少しずつ、出来る範囲でことを進めていくつもりなので、なにかとアドヴァイスやご意見をいただけたら、と思う。

なお次回は谷戸基岩が担当する予定。トピックもまだ決めかねているとのことであるが、ともかく、どうぞよろしくお願い致します。

|