音楽・女性・ジェンダー ―─クラシック音楽界は超男性世界!?

第26回

女性を対象とした近頃のヴィジュアル作品をめぐって

先々回、つまり大震災発生前は、このところ続出したクラシック音楽関係の女性を扱った映画に話題に絞ろうとほぼ決めていたことはすでに記した通り。

原発問題と私流節電ライフを振り返った前二回を終えて今回、ようやく先送りしたテーマに返り、

今更ながら学術・藝術界における女性無視⇒男性優位の現状を改めて考え直してみたい。

まずは 「マリー・アントワネットの画家―ヴィジェ・ルブラン」 展から。会場が皇居至近の典雅なレンガ造りの三菱一号館、

それも3・11を挟みゴールデン・ウィーク明けの2ヶ月以上もロングランされたのは、

女性とはいえルブランが、あの悲劇の王妃の肖像画家として権威筋と結ばれた存在だったからこそであろう。

もっともこのルブラン、正式にはエリザベト-ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン(Elisabeth Lpouise Vigée Le Brun,1755-1842)

は何もかの王妃専従の画家というわけでは決してなく、

同展ではイタリア・オペラの大立者パイジェッロがチェンバロに向かい楽想を練っている姿を捉えた有名な肖像画(1791)も見ることができた。

ルブラン作の22点に加え、王立絵画彫刻アカデミーで競い合ったアデライード・ラビーユ・ギアール(Adélaïde Labille=Guiard 1749-1803)など、

同時代の女性画家たちおよそ30人の作品も多数展示されたこの稀有な展覧会。

販売カタログも日仏両語による分厚な豪華版で読み応え十分…どうしてこんなことができるの? たった一晩のコンサートを造るにも悪戦苦闘する私には、

およそ夢のようなプロジェクトと映ったが、答えは簡単、三菱美術館と日本経済新聞社の共催だからである。

良くも悪くも日本有数の企業とメディアの合作なればこそ、ほとんど名も知れぬ女性画家たちを対象に、採算を度外視して?

周到かつ豪勢な態勢で望むことが出来たのであろう…なればそうした義侠心!?を音楽の世界にも向けて欲しいものだ。

つまり女性作曲家のコンサートの主催ないし支援である。

実はこのヴィジェ・ルブラン展に平行して、マリー・アントワネットの作曲した歌をまとめた日本版CDも新たに製作・発売されていた。

私は彼女を 「作曲家」 と看做すことは決してできないが、問題は、有名な権威筋ならば女性であっても、片手間に書きとめた曲でさえ、

このように厚遇されるというこの国の現実である。

ル ブランの自画像

ル ブランの自画像

ちなみに上記展覧会のフランス語タイトル名は 「女性の創作―ヴィジェ=ルブラン夫人の時代の女性画家たち

Créer au féminin―Femmes artistes du siècle de Madame Vigée Le Brun」

である〔図版1:ルブランの自画像〕が、画家ばかりか傑出した女性が数多く実在したのが二つの世紀をまたぐこの時代。

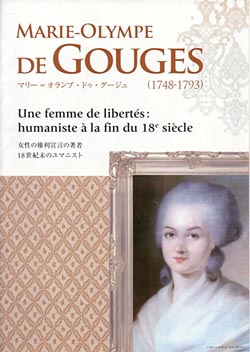

なかでも、女性を不当にも無視したフランス革命の人権宣言の向こうを張って1791年に 「女性の権利宣言」 を発表したマリー=オランプ・ド・グージュ

Marie Olympe de Gouges(1748-93) こそ、まさに瞠目に値する。

問題の 「宣言」 冒頭に 「王妃へ」 と題するマリー・アントワネット宛ての請願文が置かれている上、

革命政府に疎まれギロチンの刃に絶命したのが1793年、王妃と同年に同じ最期を遂げたことを鑑みれば、

上記ルブラン展でもこのもうひとりのマリーの名がどこかに言及されているかと期待したのだが…婚外子や未婚の母の擁護、

今風のリプロダクティヴ・ライツの主張など、現今のフェミニストも凌駕するその活動の幅広さには度肝を抜かれるが、

さらに多産な劇作家としてこのド・グージュが取り組んだ主題の一つが奴隷制批判だった。

わざわざこの点を持ち出したのは、映画 「アメージング・グレース」 (2006年、イギリス)を4月半ばに観たからだ。

希代の政治家ウィリアム・ウィルバーフォース(William Wilberforce 1759-1833)が、イギリスの奴隷貿易反対に献身、

ついに1807年の禁止法制定にこぎつけるまでを、黒人霊歌の代表として広く愛唱されている標題歌を効果的に挿入しつつ描写したもので、

大変上質な娯楽・啓蒙作品に仕上がっている。

だがこれを観ている間にも、ほとんど同じ時代に隣国フランスで奴隷解放を訴えていたあのマリー=オランプ・ド・グージュ

〔図版2:2010年3月14日、日仏会館シンポジウム資料より〕のことは、なぜ映画の主人公にもならないの? と歯がゆい想いを抑え切れなかった。

マリー=オランプ・ド・グージュ

マリー=オランプ・ド・グージュ

ただしフランス本国で彼女の研究をリードしているのがフランス革命史で著名なオリヴィエ・ブラン。

その新しい伝記(2003)の周到な監訳本(2010, 信山社)を刊行した辻村みよ子東北大学大学院教授によると、

「つねに未発掘の資料から再構成することを心情としている」 ブラン氏のような気構えこそ、日本における音楽史研究に何よりも求めたいところなのである。

さて前置きのつもりがやけに長引いてしまった。本題の女性主役の音楽映画については、結論を先走りするようだが、有名男性作曲家にかこつけて、

そのサポート役に徹した女性を取り上げることで女性の味方を装うのは、もうやめて欲しい、という想いが共通する。

本連載の読者の皆様には先刻ご承知のことと思うが、あくまで本人の創造実績そのものを鑑みて、主役を張るにふさわしい女性作曲家が幾人も、

厳然と存在するのだ…ともかくも問題の映画に移ろう。

まずは 「モーツァルトの姉ナンネル」 (邦題は “ナンネル・モーツァルト―哀しみの旅路”、2010年フランス)。

この映画でなによりびっくりさせられたのは、かの天才モーツァルトの陰に埋もれた4歳違いの姉ナンネルが、

一家を挙げてのパリ・ロンドンへの3年にわたる楽旅の途次、何と! フランス王太子(時の国王ルイ15世の息子ルイ・フェルディナン)と恋におちるもそれを諦め、

フランスで自立の道を探るという筋書き。独墺でかなり研究が進んでいるナンネルの生涯のどこを探しても、こうした裏話には行き当たらない。

映画はあくまでフィクション。ドキュメンタリーではないから目くじらを立てる必要もあるまいが、

こうした “あっとびっくり!” を盛り込まなければ女性が主役にならない…との思い込みから製作者が抜け出せないのだろうか? 監督のルネ・フェレはしかし、

カミーユ・クローデルやアデル・ユゴーのように、兄弟や父の思い出に生き、自らを犠牲にした女性達を思って製作したという。

確かに、作品は現存しないとはいえ、弟の最初の作品にはいくつか彼女の曲も混じっていること、

父に弟同様の作曲指導をせがむが拒否されたことなどもきちんと織り込んでいる。

馬車の中でヴァイオリンを弾こうとしたナンネルに、父が女は楽器に触ってもいけないと叱責する場面など、

歌舞伎の黒御簾の内幕と変わらぬ女性排除に驚かされる…反面、ヴェルサイユ宮殿での撮影も敢行しただけあって、

衣装、調度、建築すべてにわたりきらびやかな貴族文化をふんだんに見せてくれるし、何より当時のピアノがしっかり使われているのも嬉しい。

しかし問題は音楽の遣い方である。目下映画や舞台音楽で活躍、パリ国立音楽院で作曲を学んだ実績もあるマリー=ジャンヌ・セレロが、

モーツァルト同時代の作曲家たちの作風をあれこれ比較・検討し、いかにも18世紀的に、“らしく” 書き下ろした音楽が使われているのだ。

だがこの時代、映画ではしきりと女性に作曲は禁じられていたと繰り返すが、現実に女性の作曲家は多数実在したばかりか、

今やその楽譜やCDも容易に入手できるのだ(詳しくは本連載第9回をご覧頂きたい)。

誰よりもモーツァルトと全く同じ生没年のフランツィスカ・ルブラン(Franziska Lebrun 1756-91)のヴァイオリン・ソナタ集など、

音大生に聞かせてみたら、まるで 「新発見のモ−ツァルト!?」 といわんばかりの反応だった。

現代の作曲家に擬似モーツァルト様式を依頼するよりも、実際にモーツァルト家との親交が確認されている彼女の作品こそ、

本作のBGMとして使って欲しかった、と悔やむのは私一人であろうか?

ついで 「ショパン」 (邦題は “ショパン―愛と哀しみの旋律”、2002年、ポーランド)。

ワルシャワからパリ、マヨルカ、ノアンと、ショパンが実人生を送った現地でのロケを実施したことも呼び物だが、

焦点はジョルジュ・サンドとの愛憎ない混ぜの結びつきと別れ。“ポーランド側の総力を挙げてショパンの実像に迫った” というキャッチ・コピー通り、

従来の通り一遍なショパンの伝記映画とは一線を画し、この音楽家の身勝手さや神経質な弱さまでも、辛らつといえるほどのタッチで描き出している。

全編を覆うあの美麗なショパン節が、その緩和剤の役割を果しているともいえようか。ともかく最初の出会いからパリの社交界への仲介、

難儀を極めたマヨルカ滞在と、いつも主導権を握るのはサンド。生活費確保のため執筆に追われつつ食事、医療の世話、

そこに母の若き愛人に対する娘と息子の複雑微妙な感情のもつれが絡み、

次第に修復不能になっていく・・・この事態に対処するサンドの不屈のエネルギーには圧倒されるばかりだが、

炙り出されたのは、ショパンの創造力の絶頂期をなすこのサンドとの共棲において、サンドに負わされた役割が、故郷を喪い、病に蝕まれつつ異国にひとり、

社交界に漂流するピアニスト作曲家にとっての母であり看護婦であったということ―と書けば大方のショパンファンからは大顰蹙を買うことだろう。

だがサンドの名誉のために是非書き添えておきたい。

彼女が生前出版した 「わが生涯の記」 には、

実際にその創造の現場に立ち会った者のみが知りうるショパン芸術の奥義が深い感嘆の念を持って綴られており…ショパンの天才は今までに存在した最も深い、

最も豊かな感情や感動である…世に膾炙するショパン論はたちまち凡庸極まりないものに映るほどの、

無比の内容を備えている(加藤節子訳、水星社、2005年、第三分冊、第12章)。

そもそも小説家、社会思想家、フェミニスト、さらに絵や詩作、ピアノ演奏もこなした妻にして母たるこの傑出した女性については、

その男装や男性遍歴ばかりが否定的に語られてきた。だがその男装にしても、女性服が男性服に比して高価なこと、活動が著しく制限されること、

女性を排除する場に入り込むための方策であることなど、

あくまで実利的な必要に迫られての選択であることがわかる(新實五穂著 「社会表象としての服飾―近代フランスにおける異性装の研究」、

2010年、東晋堂)。ショパンとの関係はあくまで驚くべき多面的実績の一端と捉えなおした上で、

そろそろジョルジュ・サンドその人を真正面から見直す企画の出現を待ちたいものだ。

もう一つ、「寝椅子に拠るマーラー」 (邦題は “マーラー/君に捧げるアダージオ”、2010年、ドイツ・オーストリア)。

原題は冒頭フロイトの診断を受ける作曲家の姿を指すらしい。

筋書きは自らピアニストであり、当時の前衛的な作風による作曲にも素晴らしい才能を発揮していた若い妻アルマが、夫マーラーに作曲を禁じられ、

不倫に走り子供の死にも見舞われるなど、抑圧と葛藤に苛まれる結婚生活の実態を明らかにしていくもの。

ウィーンの名家育ち、あり余る音楽的天分に加えて噂に高い美貌の持ち主…アルマのような女性が、

チラシのキャッチ・コピー 「あなたの音楽の中で、私は生きつづける…」 と、

自らの主体的活動を夫の作品に仮託して諦めることなどとてもできそうにないと思うのだが、逆にこうした虚像? が幸いして、

アルマがすでに何度も映像や著作の主役に取り上げられてきたのだ…この悪循環はなかなか断ち切られそうにもない。

最後に 「プッチーニと少女」 (邦題は “プッチーニの愛人”、2010年、イタリア)。

なかなか不思議な映画である。オペラの巨匠が対象なのに、オペラが歌われる場面が一切なく、台詞もぎりぎりに剃ぎ落とし、

音楽は作曲中の 「西部の娘」 を作曲家自らピアノで弾き進める断片の挿入のみ。

プッチーニが愛したトスカーナ地方、湖水の静かな美しい自然を背景に、嫉妬深い妻と連れ子の娘が結託して、

娘の情事を目撃した小間使い少女を作曲家の愛人に仕立て、少女を自殺未遂に追いやった、当時を騒がせた実際の事件を辿っていく。

だが 「処女テスト」 で少女の身の潔白は証明された。では密会の場面もたびたび暗示されるその相手は誰だったのか…推理小説もどきの展開だが、

答えがどうあれ、ことの本質に影響はなかろう。

私が言いたいのは、プッチーニは絶えず女性問題を引き起こしており、それに巻き込まれ翻弄されるのが、いつも家族や周囲の女性だったということ。

この作品の映像の美しさと革新的な映画作法は特筆されるべきであろうし、私も充分堪能したが、だからといって、

だらしない女性関係や愛人を持つことが不問にされて良いわけはあるまい。

「大作曲家」 ならば何をしても許され、生き様や人間性には立ち入らない…だがもしそれが女性だったら?

ジョルジュ・サンドやアルマ・マーラーは 「奔放な男性関係」 ばかりを取り沙汰され、肝心の仕事や実績には目を向けてもらえない現実を、

今一度省みて欲しいと思う。

兼子記念室

兼子記念室

終わる前に朗報をひとつ。第12回(2009/5/28)で触れた柳兼子と駒場の日本民藝館にからみ、新しい展開があった。

民藝館の対面に建つ柳家住居の一隅が 「兼子記念室」 として確保され、愛用の小型グランド・ピアノとともに自筆の譜面や手紙、

レパートリ−の楽譜、コンサートのポスターやプログラムなどが展示されているのだ。

開室は昨年2010年。館の機関紙 「民藝」 平成22年6月号がその特集号〔図版3:兼子記念室〕に充てられ、

兼子自身の文章を始めとする関連記事も豊富で興味深い。

この新事態を女性グループから伝え聞いた私は、同伴者を変えこの4月に二度訪れてみた。

連載で触れたような、「まるで不在同然」 だった兼子が目に見える扱いとなったことは、まことに喜ばしい。

だがこれであくまでほんの小さな一歩にすぎない。3・11に先立つ日経の 「夕刊文化」 欄(2011/2/21)では今回取り上げたクラシック音楽映画が紹介され、

「有名作曲家の家族以外にもドラマチックな人生を送った女性作曲家は多い」 との私のコメントに続き、

音楽映画の題材はまだまだありそうだ、と結ばれている。

さしあたり本連載で二回話題にしたポリーヌ・ヴィアルドなど、あらゆる面で最高の対象となろう。

いずれにせよ、兼子も含め女性芸術家の場合、生活者としてのありようをその活動と切り離しては語れないから、

男性を主役とした場合より、観る人の関心ははるかに高まり、共感も深まるだろうと確信している。

|