【NPJ通信・連載記事】色即是空・徒然草/村野謙吉

なぜ、欧州では継続的に戦争が起こるのか

1989年12月、マルタ島で米大統領ブッシュ (父) とソ連大統領ゴルバチョフが会談し、冷戦の終結を宣言した。

ゴルバチョフは、1990年にノーベル平和賞を受賞した。

受賞理由は「冷戦の終結・中距離核戦力全廃条約調印・ペレストロイカによる共産圏の民主化」。

両首脳の間では終結したのかもしれないが、実は解決されはていなかった。

実態は、冷戦問題が深く両国の内部に温存されてしまったのかもしれない。

そして、昨年 (2022年) 2 月24日、ロシアによるウクライナ “侵攻” があった。

現在も継続しており、ウクライナをめぐって米露が、かっての冷戦を質量ともに凌ぐ複雑な仕方で対立している。

今年 (2023年) 1 月25日、バイデン米大統領はホワイトハウスで演説、ウクライナに主力戦車「エイブラムス」を供与すると発表、「米国と欧州は完全に団結している」と述べた。

「戦車の供与に慎重だった米国とドイツがそろって方針を転換し、ウクライナがめざすロシアからの領土奪還を支える軍事支援の強化で足並みをそろえた」 (1)

米国と欧州が、ロシアに対する底知れない不信を抱いているのは、一体、何に由来しているのだろうか。

ロシアも、キリスト教の宗教的価値観を共有する広義の欧州文明の一部ではないのか。

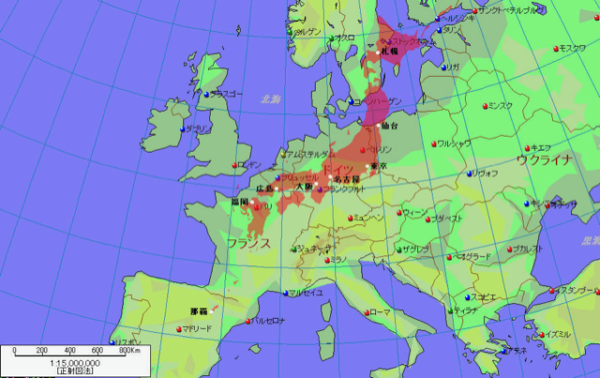

日本列島と比較しても、なぜ、こんな矮小な地域で何百年にもわたって国々が対立し、それぞれの国民間に信頼が築けずに戦争が絶えず行われ続けているのだろうか。

とらっしゅのーと/ trushnote.exblog.jp 2012- 11- 10 (国土面積の視覚的比較のために、緯度と経度は無視して単純に日本をヨーロッパに重ね合わせている地図)

1914年に欧州戦争 (第一次世界大戦) 、1812年に米英戦争、1337年から1453年までは英仏間で、いわゆる百年戦争があった。地理上の分裂と国民間にある不信は、一体なにかが原因なのだろうか。

そして現在、各国内で様々な内部問題を抱えつつ、米国・欧州対ロシアが西欧文明内で熾烈な対立をしているが、それが非西欧文明圏の諸国を地球的規模で巻き込んでいる。

複雑な欧州の歴史を大観してみたい。様々な歴史的条件のもとに、紀元前のある時期にコーカサス (Caucasus) 地方を民族の発祥地と想定・仮定されている、いわゆる “アーリア人” は民族移動し拡散していった。ここで “アーリア人” とは、色白の肌を持ち、比較言語学上のインド・ヨーロッパ語族に属する言語を話す人々である、と一応の定義をしておく。ここに Caucasian が白人を意味する由来がある。

アーリアは、インド・ヨーロッパ語族の最古層に属するサンスクリット語の ârya で、英語 ‘aryan’ の文献的初出は 1839年である。 その動詞語根 √ṛi は、“行く、動く、敵に向かって前進する、攻撃する、侵略する (to go, move, advance towards a

foe, attack, invade ; Monier Monier-Williams ; A Sanskrit English Dictionay, 1899 ) を意味して、この語がアーリアン人の歴史的な移動の過程を見事に反映している。

現代のユーラシア大陸におけるインド・ヨーロッパ語族(様々な色の地域は語派と特定の言語)の分布 灰色の地域は非インド・ヨーロッパ語族 (ウィキペディア)

サンスクリット語に内包されている “アーリア” の歴史的実体としての原義は (動詞の語根に原義があるとすれば) “行動する民、侵攻する民、侵略する民” であった。

アーリア人の一部は東漸してペルシャを経由し紀元前1500頃インド亜大陸北部に侵入し、褐色の肌の原住民を隷属させてバラモン階級の支配層となり、インドの風土に同化していった。

インド亜大陸は、古代における侵略に加えて、16世紀にアーリア人の末裔である大英帝国によって侵略され、再度植民地化されたわけである。

アーリア人の別の一部はヨーロッパを席巻してゆき、古代ドイツの Anglo-Saxon 部族となり、350年頃から彼らはさらに民族移動して、今のイングランド南東部に居住していた住民 (かっては中欧ヨーロッパに起源をもつインド・ヨーロッパ語族のケルト族) を侵略してブリテン島を支配して今日のイギリス人 (Anglo > English) となった。

つまりイングランドにおいても、先住のアーリア人が後続のアーリア人に征服された歴史が繰り返されている。

312年、ローマ帝国のコンスタンチヌス皇帝はキリスト教徒となってキリスト教を公認し、ローマ帝国はキリスト教の帝国となった。

ここに古代アーリア人の原初の情念に、古代ギリシャ文明の理性と、ユダヤ・キリスト教的宗教情念とが歴史的に結合した。かくて西欧諸国の政教一体の国家体制が確立されて、その伝統を今日まで維持している。

筆者は50年以上も前に、大乗仏教経典の記述言語であるサンスクリット語の基礎を学んだ時、三つのことに新鮮な感動を覚えた。

一つは現代ヨーロッパ人が話している英語もイタリア語もロシア語も、さらにペルシャ語もヒンズー語も、すべて比較言語学上の共通の言語を祖語としていること。二つはサンスクリット語の見事な文法体系。そして三つはインド・ヨーロッパ語族の歴史的発展を発見し、比較言語学の方法を創りだした西欧の体系的かつ分析的思考にもとづく学問の伝統である。

しかし、インド・ヨーロッパ語族の発見は、実に大英帝国のインド植民地化の結果であったことを考えれば、歴史は皮肉の物語である。

米露の対立の根本原因は自由主義対専制主義であり、自由陣営側は専制主義は悪である、と単純化していうのは易いが、ロシアに共産主義を導入し、その後解体したのは、いったい誰なのか。

2016年、刺激的な見出しの報道があった。

「アメリカはプーチンの戦略について重大かつ総括的な検証をおこない、ヨーロッパのさまざまな政党に秘密裏に資金援助をしているとしてロシアを告発」との趣旨だ。 (The Telegraph ; 2016/01/16)

分断統治の本家・イギリスが “新たな冷戦” を警告し、クレムリンがヨーロッパで分断活動をしている、と言い出した。

2014年、ウクライナ騒乱 (マイダン革命) を起こされた側としては、何をいうかと言いたいところだろう。

各国の政権に様々な形で影響力を行使しているのは、特に軍事力のその規模と質においてアメリアの方が格段に勝っているだろうから、アングロ・アメリカン勢力は自分の所業を棚に上げて何を言うか、とロシアは言いたいだろう。

しかし、世界の大勢における信頼度ということになれば、ロシアよりアメリカの方が圧倒的に信用度が高いのが実情だ。

ロシアと中国とアメリカと、亡命先を選べといわれれば、ほとんどの人は、いかに二重規範の国家であり、原住民を殺戮し、アフリカ人の奴隷を虐待した歴史をもつとはいえ、つねに文明の明るい面「夢と野心の実現と建前上の自由と平等の理念」を表看板にしている議会制民主主義の国・移民国家のアメリカ合衆国を選ぶだろう。

米国は各州で、死刑制度など法律が異なる “自由” があることも、皮肉な形で合衆国・米国の強靭性を担保している。

米国に展開されるグローバリストの二重規範の自由体制と中国・ロシアに代表される民族主義的国家秩序優先体制とが地球規模で対立しているのが現在の世界の現状ではないのか。

しかし、米国の二重規範の自由体制も、今後はどのように液状化してゆくかはわからない。

オーウェルが『1984年』で暗示的に指摘している「自由は隷属 : FREEDOM IS

SLAVERY」の真相が人々に理解され始め、最近では、同義語だが異なるニュアンスを持つ Freedom とLiberty が奇妙な対立している様相は、米国の言説状況の混乱を示しているようだ。

なぜ、西洋文明国は、継続的に戦争をするのか?

なぜ、同じ西洋文明圏に属する米国とロシアが根深い不信を保ち軍事的対立を持続的に維持しているのか。

1944年、ヨーロッパに自由 (freedom) を取り戻すために、アイゼンハワー元帥は自ら “偉大な十字軍” と呼んだノルマンディー上陸作戦を展開したが、1961年、アイゼンハワー大統領は辞任演説で、アメリカには350万人の男女が軍需産業に関わって雇用されていることを認めていた。

アメリカ合衆国は各州に州兵を維持し、現在3億丁を超える銃器が市民に所持されている武装国民国家であり、軍事的に無力なメキシコとカナダの二カ国を南北に緩衝地帯として配し、東西を両大洋に守られた世界最強の武装国家である。

西欧による圧倒的な武力によって植民地化された負の遺産を持つアフリカ大陸では部族間の殺戮がある。

アジアでは漢族主導の多民族からなる長い歴史をもつ中国における様々な体制内殺戮がある。

しかし、これら非西欧の地域では自らの領土内で闘争しつつ、さらに海外の国々で戦争を仕掛けて大規模に植民地化するようなことはしていない。

なぜ、同じ西洋文明圏に属する米国とロシアが根深い不信を保ち軍事的対立を、今日まで継続的に維持しているのか。彼らの軍事的対立は非西欧文明圏の諸国をも巻き添えにして無辜の人々を悲惨な状況においているではないか。

キリスト教カトリックのバイデンとキリスト教ロシア正教会のプーチンは、キリスト教を信じる立場において同じはずだが、それだからこそキリスト教を超える見方が困難なのだろうか。

世界史を主導してきたアングロ・サクソンの政治情念を温存している連合王国。

西欧文明の思想的根幹をなす古代ギリシャ哲学、ローマの法制、キリスト教の伝統を集約的に吸収している立憲君主国。

偉大な劇作家・シェークスピア、近代自由主義の旗手ジョン・スチュアート・ミル、大英帝国の植民地主義を批判した郷土愛の作家ジョージ・オーウェルなどを輩出させ、世界の人々を楽しませる様々な文化価値と技術文化を世界に普及させてきた英国。

アングロサクソンの政治からアングロアメリカン政治へと拡大進化した地球規模の支配体制の下に、世界は複雑に重層化した分断統治の支配体制のもとに地球的体制変革・Great Reset に移行してゆくのだろうか。

現在も継続的に戦争を維持しているヨーロッパを考えると、途方に暮れるような虚脱感に襲われる。

そして、ふとある人物を思い出した。

彼の名はクリスマス・ハンフレーズ (1901~1983) 。

ファーストネームがクリスマスとは珍しいが、れっきとした仏教徒だ。

彼はケンブリッジ大学出身の典型的なイギリスのエリートであるが、極東国際軍事裁判 (東京裁判) に判事として東京にやってきた。

英国の政治史に多大な影響力を持って君臨している英国国教会の本拠地で、彼はロンドン仏教協会を1924年に創設した。

鈴木大拙を師と仰いでいた。

彼は世界史を席巻してきた偉大な英国文化を享受しなから、非キリスト教徒として、いかに世界や人生を考えていたのだろうか。

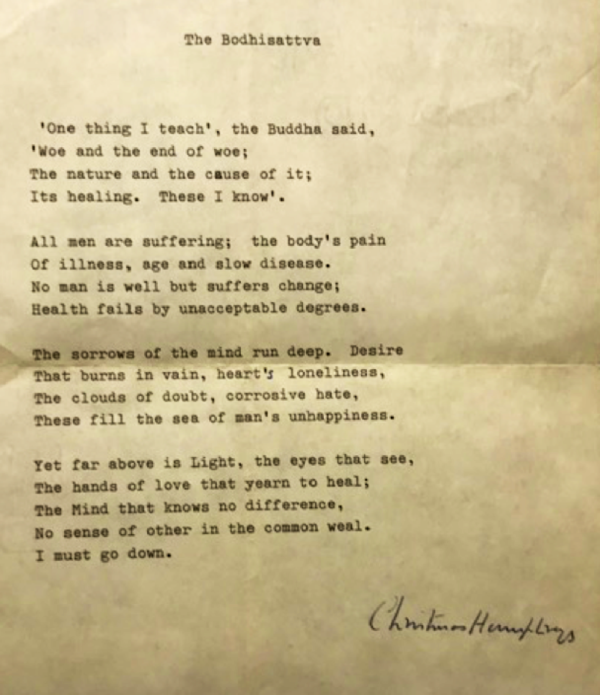

1976年、航空便でロンドンのハンフレーズ氏から送られたタイプライターで記された一編の詩「菩薩」を久方ぶりに取り出して読んでみた。(以下、拙訳を記す)

菩薩

わたしは一つのことを教えている、とブッダは語った :

苦しみと苦しみの終わり、

苦しみの本質とその原因、

そして苦しみの癒し、これらのことをわたしは知っている。

すべての人々は苦しんでいる;身体の病苦、加齢、

そしてじわじわと訪れてくる死に至る病。

いかなる人も平穏ではいられない、無常に悩む。

健康は受け入れがたい度合いで損なわれてゆく。

さまざまな心の悲しみが深いところで流れている。

欲望が虚しく燃え盛る、心の奥底の孤独、

疑いの雲、腐食した憎しみ、

これらが人間の不幸の海を満たしている。

されど光がはるか彼方にある、ものごとをそのままに見る眼がある。

癒しを切に願っている愛の手がある。

いかなる差別も知らない心がある。

だれにも開かれている安らぎに他者という意味はない。

わたしは、下って行かねばならない。

ハンフレーズの詩「菩薩」 (筆者保持) (2)

詩のタイトルは「菩薩」。

I must go down で終わっている。

“I” とは誰か。菩薩一般なのか、ハンフレーズ氏自身の自覚なのか。

“go down” とは、どう言う意味なのか。

菩薩とは “降りる” 覚悟のある人間なのか。

わたしは、“下って行かねばならない” のか。

“落ちてゆく” とすれば、主語は菩薩かわたしか。

わたしは、常に向上したいと考えているのではないか。

向上しようとすることは、どうして悪いのか。

しかしわたしは蜘蛛の糸にしがみついて、自分だけが助かりたい、より多く支配したいと思って他人を蹴落としている人間ではないのか。

毎日のように国際政治学者や評論家が、ウクライナの戦況をテレビやパソコンのYouTube 画面で熱心に時事解説しているが、歴史的かつ宗教的に掘り下げた分析を視聴したことがない。

日本の政治・経済状況がうまく機能しているわけでない。東洋が理想的平和の文明であるわけではない。

しかし日本列島と比較して、なぜ、こんな矮小な欧州の地域で何百年にもわたって国々が対立し、戦争が絶えず行われ殺し合いが続けられているのだろうか。

人間関係における不信、偽善、残忍性、独占欲、金銭欲、支配欲、それらの間に時々現れる人間の美しい善意などが集約された巨大な煩悩が具現化した戦争は、根源的には「存在(Being)」と「自我 ( I )」の問題に関わっている。

そして『ハムレット』(1602年頃初演)の “To be or not to be, that is the question ” とデカルト (1596 – 1650) の『方法叙説』に言及される命題「我思う、故に我あり (英訳:I think, therefore I am)」は、存在と自我の縁起的関係の問題に関わっている。

人間の根源的苦悩と、その彼岸の世界に通徹して働いている縁起の法に目覚めたブッダの教えに、英国の知的中枢に育ったハンフレーズ氏は東西の文明の差異を超えた人生の本質を学んだのだろうか。

仏教者クリスマス・ハンフレーズ氏は詩人でもあり、シェークスピアの熱心な研究家でもあった。

「菩薩」の詩には「マクベス」の有名な独白に見られる歴史的無常観に通じるところがあるかもしれない。

そして、ハンフレーズ氏は色即是空の仏教的直観に触発されたのか、興味ある詩を残している。

この詩は、「あなたが死ぬ時、どのようなことが起こるのか (What Happens When You Die)」 と言う臨床学的問いではない。「存在」を問いかけている「自我」自身の問題であり、仏教の根本的命題である「無我」に関わることである。

「わたしが死ぬ時、だれが死ぬのか?」(When I die, who dies?)

(2023年1月28日・記 ; 2023年3月5日・改訂)

( 1 ) 2023年 1 月26日 2:48 (2023年 1 月26日 5:20更新) ; 日本経済新聞 ;【ワシントン=坂口幸裕】バイデン米大統領は25日昼、ホワイトハウスで演説し、ウクライナに主力戦車「エイブラムス」を供与すると発表した。

「米国と欧州は完全に団結している」と述べた。戦車の供与に慎重だった米国とドイツがそろって方針を転換し、ウクライナがめざすロシアからの領土奪還を支える軍事支援の強化で足並みをそろえた。

( 2 ) 「Young East, Spring 1976」掲載 (筆者所持)

———————————

村野謙吉 : 仏教・日本文化・G.オーウェル研究家 ; 翻訳家 ; コラムニスト (Mainichi Daily News (1978 – 1983)など)。訳書 : ヴィンセント・スティアー 『プリンティングデザイン・アンド・レイア ウト : 欧文書体とレイアウトの常識』など。

こんな記事もオススメです!