【NPJ通信・連載記事】ビーバーテール通信―カナダから考える日本と世界―

ビーバーテール通信 第 8 回 北オンタリオの旅 (中編) 先住民の若者が消える街

小笠原みどり (ジャーナリスト・社会学者)

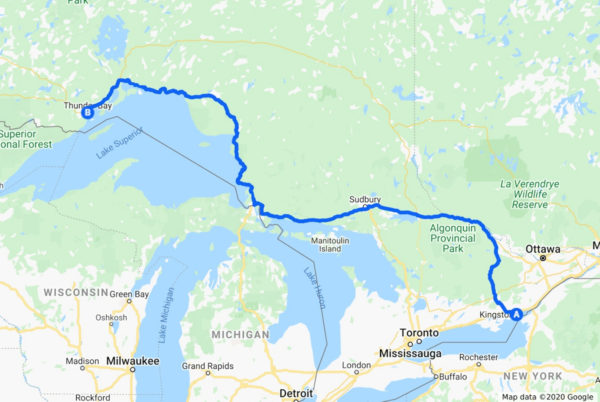

北オンタリオ往復3500キロの旅の話を続けよう。

スペリオル湖の北岸のちょうど真ん中辺りで一泊した私たちは、旅の最終目的地である西岸のサンダー・ベイを目指して翌朝出発した。サンダー・ベイを訪れたいと思ったのには理由がある。

サンダー・ベイの南側にそびえるマッケイ山。先住民オジブウェの人々の聖地で、中腹にある展望台にはオジブウェの女性の像が建つ=2020年 8 月、撮影はすべて溝越賢

この人口約10万人の街では、2000年から2011年に 7 人の先住民の高校生が相次いで行方不明になり、原因不明の死を遂げた。全員が、生まれ育った先住民区域に高校がないため、親元から何百キロも離れたサンダー・ベイにやって来ていた。ホッケー選手になることを夢見て進学したジョーダン・ワバセさんは、マイナス20度の冬の晩にホームステイ先に帰らなかった。警察の捜索が不十分なので、遠隔地の先住民コミュニティから捜索隊が出動してワバセさんの遺留物を見つけ、春になって15歳の遺体が川から発見された。何かの事件に巻き込まれた目撃証言が得られるが、警察は「事故」として捜査を打ち切った。亡くなった 7 人のうち 5 人が同じように市周辺の川で発見されている。

ターニャ・タラガ著『七つの落ちた羽毛』 (原題:Seven Fallen Feathers: Racism, Death, and Hard Truths in a Northern City, 2017) は、先住民のティーンたちが北の街から次々に姿を消すという、知られざる事件を追い、彼らのいのちが羽毛のような軽さでしか扱われないカナダ社会の人種差別を告発した。アメリカで多発するアフリカ系住民への警察の暴力と同じように、北米の先住民たちもまさに制度的差別 (systemic racism) に晒され続けている。友人が薦めてくれたこの本を読みながら、私は旅路を進んだ。先住民の若者たちを取り巻く「現場」に近づきたくて。

筆者の旅の経路。オンタリオ湖の東端キングストンを出発して、スペリオル湖の西岸サンダー・ベイまで

スペリオル湖沿いを赤い巨岩と黒い森に押し出されるようにして走るトランス・カナダ・ハイウェイは、サンダー・ベイの40キロほど手前で、スリーピング・ジャイアント州立公園に差しかかる。湖に突き出た半島が、サンダー・ベイ側から見ると、巨人が胸の上で腕を組んで横たわっているように見えることから、この名が付いた。『七つの落ちた羽毛』も、この巨人ナナビジュの神話から始まる。こんな話だ。

巨人ナナビジュは、オジブウェの人々が暮らす海のような湖グチガミのほとりにいた。彼が足を踏み鳴らす度に大きな谷や山ができたが、オジブウェの生活を見守っていた。あるとき、ナナビジュは岩の中に光る銀を見つけ、オジブウェの人々に教えた。ナナビジュはこの秘密を白い人たちに話してはならない、大きな災いをもたらすから、と語った。

何年も経って、白人の旅人がオジブウェの集落に迷い込んだ。男は実はスパイで、オジブウェたちが銀について話すのを盗み聞きし、夜にカヌーでその場所へ下り、銀をポケットにいっぱい詰めて逃げた。が、男は途中で別の白人たちに捕まって、銀と引き換えに放してもらおうとしたところ、欲深い白人たちは銀のありかを詰問した。男は口を割らなかったので、白人たちは「火の水」を持って来て男に飲ませた。すると男は恐れを忘れ、唇が滑らかになって、銀のある場所を喋ってしまう。

この様子を上空から見ていた鷹が、ナナビジュに秘密が破られたことを伝えると、ナナビジュの体は途端に重くなり、硬い岩に変わってしまった。オジブウェたちはそれ以来、ナナビジュの守りなしで生きていくことになった・・・。

ヨーロッパ人たちが「新大陸」に到来して以来の先住民たちの苦難を暗示するような神話の場所に、私は立ち寄ろうと計画していた。が、眠れる巨人に近づくにつれて空に黒雲が垂れ込め、雨がパラパラと落ちてきて、うっかり道路標識を見落として通過してしまったようだった。そこで、対向車線に入るレーンを見つけて U ターンした途端、バックミラーにパトカーが映っていることに気づいた。そしてパトカーは突如、青と赤のライトを点灯し、私に停車するよう求めてきたではないか。

予想もしていなかった展開に私は動揺したが、北米では警察に車を止められたときは車から出てはいけない、特に有色人種の場合、出ると警官を攻撃すると思われて撃たれることがある、と教えられたので、車を路肩に止めてじっと待った。窓を開け、マスクをして。大柄の白人警官が、やがてやって来た。

「ハロー、奥さん。ニピゴンの辺りで、すごい速さで車を追い抜きませんでしたか ?」

「ニピゴン ? ・・・ああ、橋のあったところですか? いいえ、追い抜いた覚えはありませんが」

「どこへ行くんですか ?」

「サンダー・ベイです」

「なのにどうして U ターンしたんですか ?」

「スリーピング・ジャイアントへ寄りたかったんですが、標識を見逃してしまったようなので」

「ああ、なるほど。運転免許証を見せてもらえますか ?」

警官は車内を眺めて免許証を受け取ると、パトカーに戻っていった。ニピゴンは70キロも離れている。どうして私の車が疑われたのか ? スピード違反の切符を切られるのだろうか ?

警官は 5 分ほどして戻ってきた。窓から免許証を渡しながら「安全運転を ! 」と言って踵を返した。私はあわてて、「で、私じゃなかったんですか ?」と聞いた。「ノー ! 別の車を捕まえないといけない」という声だけが返ってきた。

なんだったんだ・・・。私はドキドキした心臓のまま、しばらく路肩から動けなかった。車のナンバーとか色とか、何か私を止める理由があったのだろうか ? それなら証拠として言ってくれてもよさそうなものだ。私が U ターンしたから、パトカーから逃げた、怪しいと思ったのだろうか? 私の免許証からパトカー内でデータベースを検索し、過去に犯罪歴はないか、盗難車ではないか、などを調べたはずだ。それで何か見つかれば、私は運転とは関係なく、別のトラブルに巻き込まれるところだった。

サンダー・ベイ警察は、先住民に対する差別的な扱いと暴力で問題になっている、と地元で暮らす友人からも聞いた。私が見た目で先住民の人と思われ、車の窃盗などを疑われて止められた可能性もある。

いずれにしても、警察に理由不明で止められるのは楽しくないどころか、ゾッとする体験であることを肌身で知った。カナダでもアメリカでも、肌の色の違いで警察に止められる回数が違うことは長らく問題になってきた。例えば、モントリオールでは黒人や先住民は白人よりも 4〜5 倍高い割合で、路上で警察に呼び止められ、ハリファックスでは黒人が白人より 6 倍も多く止められている、という調査結果がある。こうした明確な容疑を欠く職務質問が、黒人や先住民の異常に高い逮捕率や投獄率につながり、さらにトロントでは黒人が白人の20倍もの割合で警官に殺害されるという恐ろしい事態を引き起こしている。警察の職務質問は、単なる質問では終わらず、人の人生を簡単に歪めてしまうことができるのだ。

サンダー・ベイから望むスリーピング・ジャイアント。稜線の形が、腕を組んで胸の上に置き、横たわる巨人の姿に見える

そこはかとない恐怖と納得できない感情とを引きずったまま、私たちはスリーピング・ジャイアント州立公園のある半島のガタガタ道へと入っていった。巨人の体内は、神話にふさわしい鬱蒼とした森と沼が続き、高さ100メートルの絶壁上に突き出た展望台に出ると、サンダー・ベイの街が一望できた。サンダー・ベイ上空にはその名の通り、積乱雲が立ち込め、激しい雨を降らせているのが見えた。オンタリオではよく、こうやって遠くから天気図の実写版を見ることができる。

サンダー・ベイは1970年に市として発足するまで、北側のポート・アーサーと南側のフォート・ウィリアムとに分かれていた。ポート・アーサーはヨーロッパ出身の富裕層が多く、フォート・ウィリアムは工場労働者らが中心で、市を囲むカミニスティクィア川、通称カム川を境にリザーブと呼ばれる先住民の居住区域と接している。水死したワバセさんは、この先住民地域へ渡る橋の近くのカム川で発見され、何者かに橋から突き落とされた可能性を『七つの落ちた羽毛』の著者タラガは綴っている。

大雨の夜、サンダー・ベイに到着した私たちは、市内で暮らす友人と落ち合い、友人は私たちをポート・アーサーにあるガラス張りのレストランへ連れて行ってくれた。綺麗に再開発されたウォーターフロントからは、さっき散策したばかりのスリーピング・ジャイアントがどっしりと横たわる姿が見えた。

翌日、先住民の歴史を知りたいとフォート・ウィリアム側にあるサンダー・ベイ博物館に行った。が、展示内容は石器時代こそ先住民の文化に多少触れていたが、時代はそこからヨーロッパ人が貿易拠点を築いた19世紀にとんでしまい、入植者たちの鉱業、林業、港湾業で栄えた頃の街並みや生活の復元が中心だった。極寒のサンダー・ベイを暖かい場所と思わせるために、不動産会社がヌード・モデルを使ったなどの逸話は、それなりに面白かったが、先住民と街との関わりが抜け落ちているので、美術館員に「この地域の先住民の歴史について知るにはどこへ行ったらいいでしょうか」と聞くと、「そういう場所はあいにくありません」という答えだった。『七つの落ちた羽毛』が様々な賞を受賞して以来、サンダー・ベイ地域の先住民への関心が高まっているが、地元の変化は遅いようだ。

ダウンタウンで燃えた建物がそのまま放置されていた

博物館は市庁舎近くの中心部にあったが、空き家の商店が目立ち、火災の後そのまま放置された黒こげのビルがたたずんでいた。すぐ近くにカム川遺産公園の表示があったので行ってみると、使用済みの注射器が地面に無数に落ちていた。ドラッグ常習者が集まる場所なのだ、と後で聞いた。確かに、北と南で街の様相が違う。

次の日、友人が先住民リザーブ内に位置する公共ビーチに連れて行ってくれた。リザーブへの出入りは自由のようだ。旅を始めて以来の寒い日で、気温は17度だったので泳がなかったが、隆起した半島と島々から成る起伏に富んだ地形は、何度見ても美しかった。大学院を終えたばかりの友人は大きな犬 3 匹と暮らしていて、家賃が安く、すぐに美しい浜や滝に行けるサンダー・ベイでこれからも暮らしたいと言った。確かに車さえあれば、地方都市として必要なものはすべて手に入り、悠々と暮らせるのかもしれない。友人は、先住民女性に対する暴力を大学院での研究テーマに選び、助けを必要とする人々の相談役であるソーシャル・ワーカーを目指している。

私たちは、近くにある先住民の聖地マッケイ山の展望台に登った。北と南で二つの顔を持つ市内はもちろん、スリーピング・ジャイアントとスペリオル湖沿岸が一望できた。眼下に、ワバセさんが発見されたカム川にかかる橋、古く赤茶けた鉄橋があった。いい眺めなのに、足元から人間社会の亀裂と、闇に捨てられた人々の声が這い上ってくるような気がする。

サンダー・ベイからフォート・ウィリアム・ファースト・ネーションのリザーブにかかるジェームズ・ストリート・ブリッジ。この下を流れるカム川から先住民の若者の遺体が見つかった

展望台から望む遥か北には、バスも鉄道も道路も通じていない先住民のリザーブが数多くあり、そこへ行くには飛行機しかない。だから「フライ・イン」 (Fly-in) コミュニティと呼ばれている。週に一度、飛行機が運んでくる食料や生活必需品は、市価の倍以上の値段で売られ、特に生鮮食品の高値が先住民の糖尿病率の高さの原因として指摘されている。野菜よりスナック菓子の方が安いから、そちらがエネルギー源になってしまうのだ。

私はそういう問題を何も知らないでカナダに来たので、この夏、アルバータ大学のオンライン講座で「先住民スタディーズ」を受講した。サンダー・ベイの名前は講座に何度も登場し、ヨーロッパ人が五大湖沿岸地域の領有をまず戦略的に進め、この街を西へ進出する足場として獲得したことを知った。世界地図のなかでカナダが少なくないスペースを占めているのは、こうして先住民を追い払っていった植民地化の結果なのだ (これをセトラー・コロニアリズムと呼ぶことは、第 3 回「シャットダウン・カナダ」で書いたのでそちらを) 。

この講座は、オセロのコマを黒から白へ一気にひっくり返していくように、私のカナダ観を変えた。人もまばらで何もない広大な土地に、ヨーロッパ人が建国したくらいにしか思っていなかった私のイメージは、典型的な植民地蔑視だった (多くの日本人の「広大な満州」観とよく似ているかもしれない) 。この大陸には 1 万5000年前から人が暮らし、それぞれ独自の言語と文化を持つ国 (ネイション) が存在し、互いに行き来し、交易し、統治をしていた。そこへ15世紀末から白人たちがやって来て、毛皮貿易で先住民と接触を開始し、交易ルートを広げながら居住や耕作によって先住民の土地を侵食し、やがては先住民を逆に狭いリザーブに追い込んでいった。カナダのリザーブ制度は、南アフリカのアパルトヘイト政策の原型となった。アパルトヘイトは廃止されたが、リザーブはいまもある。

土地の引き渡しは通常、先住民の指導者との交渉によって成立したが、詐欺的な説得と軍事的な圧力がつきまとい、先住民の移動や狩猟の権利を奪うなど、不平等な内容だった。土地と生活様式の歴史的な収奪が、現在の先住民のアルコール依存症や自殺率の高さ、貧困、家庭内暴力、健康問題の下地になっていたのだ。先住民の視点で見れば、植民地の歴史は不正義に満ちている。そして、白人文化をより優れたものと考える白人至上主義はいまもカナダで、世界で続いている。

先住民の若者たちが通うデニス・フランクリン・クロマティ高校。『七つの落ちた羽毛』に登場する 7 人のうち、6 人がこの学校に通っていた

サンダー・ベイを発つ朝、先住民ティーンたちが通う高校に立ち寄った。学校は夏休み中でひと気がなかったが、校舎には若者たちを鼓舞するように「巨人を揺り起こせ」と書いてあった。先住民コミュニティが運営する高校だが、政府は他の公立高校よりも低く予算を措置し、差別してきた (これも、日本の朝鮮学校への差別と似ていないだろうか) 。

カナダには1994年まで、インディアン・レジデンシャル・スクールと呼ばれる先住民の寄宿舎学校があった。政府とカトリック教会が、先住民の子どもたちのべ約15万人を親元から取り上げてレジデンシャル・スクールに送り込み、西洋風の教育によって同化させ、先住民文化の断絶を図った。不衛生で暴力がはびこる学校で、いのちを落とす子どもも相次いだ。こうした事実は、2008年に政府の「真実と和解委員会」が生存者から7000に及ぶ証言を集めて調査し、当時のハーパー首相が公式に謝罪して以来、広く知られるようになった。が、子どもたち、親たちが負ったトラウマは、次の世代にも引き継がれ、アイデンティティや自尊心、親子関係に及ぼす深刻な傷は癒えていない。『七つの落ちた羽毛』は、レジデンシャル・スクールは消えても、先住民の若者たちはいまだに14歳で親元を離れ、設備も人手も不足している学校に通い、差別的な社会で放置され、いのちを落とす子が出ている、何が変わったのか、と問う。

レジデンシャル・スクールでも失踪事件は起きていた。1966年、12歳のチャニー少年は、仲間と学校を脱走したが、やがて線路上で凍死しているのを発見される。著者タラガは、学校で教師による性的虐待が横行し、彼も上級生による性的虐待から逃れたことを明かす。

神々しい自然に囲まれたサンダー・ベイは、おぞましい差別さえなければ、きっとこんなに寒くは感じられなかったろう。むしろ、自然のなかで人間の小ささと同時に愛おしさを感じるような北の街だったろう。私たちはまだまだ、植民地支配の残酷を知り尽くしていない。カナダでも、日本でも、別の場所でも。植民地支配に手を染めた国には、制度的差別が巣食っている。アメリカから広がった反人種差別運動にいま世界が呼応しているのは、コロニアリズムが現代の問題であり続けているからだ。日本では、自らの植民地支配と現代差別のつながりにどれだけの人が気づき、世界の動きを自らの問題と認識しているだろうか。

朝の凍てつく空気を切りながら、私たちは復路に着き、また別の隠された歴史を目撃することになる。

(この項、次回へ続く)

【プロフィール】

小笠原みどり (おがさわら・みどり)

ジャーナリスト、社会学者、元朝日新聞記者。

アメリカの世界監視網を内部告発したエドワード・

スノーデンに2016年 5 月、日本人ジャーナリストと

して初の単独インタビュー。

18年、カナダ・クイーンズ大学大学院で監視研究

により社会学博士号を取得。

著書に『スノーデン ・ファイル徹底検証 日本はアメリカの世界監視システムにどう加担してきたか』(毎日新聞出版) など。

こんな記事もオススメです!