【NPJ通信・連載記事】読切記事

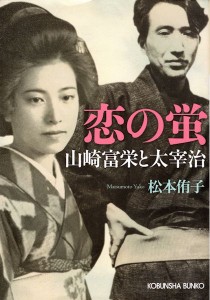

書評 「恋の蛍 山崎富栄と太宰治」 松本 侑子著 光文社文庫 2012年

太宰治と玉川上水に身を投げた山崎富栄という女性の人生を描き、名誉を回復した本である。

山崎富栄についての虚像に疑問を持ち、その人生の真実を描き出そうという意欲にもとづく。

太宰と言えば、無頼、破綻、だらしない女性関係という先入観がつきまとう。それには事実といえることもあろう。しかし別の面があった。治安維持法の下、拷問、投獄の覚悟を要した戦前の日本共産党に命がけで資金カンパをした青年時代(本書七九頁)、戦争中の軍国主義礼賛から戦後の民主主義の風潮に安易にのりかえた日本人多数派への忌避を貫いたという一途なところ、純粋なところを知ると、作家の思想についてのこちらの姿勢が変わる。たとえば「トカトントン」という小説である。

よく知られている志賀直哉、井伏鱒二、亀井勝一郎などの作家、評論家との確執も、ただのだだっ子の甘えや若手による長老へのレジストではなく、戦後の民主主義につきまとった不完全性、生煮えへの告発だったのかも知れない。

山崎富栄という人物の誤認は、発信源となった井伏、亀井などの高名な文士の影響力もあろう。しかし受け手の問題もあった。戦争の中を生き抜いてきた一人ひとりの人間の人生への知識と洞察を欠いた 「世間──メディア」の浅薄な歴史認識のことである。

彼女は、一万人の美容師を輩出した学校を経営した山崎晴弘という教育者とその妻の家に出生した。

夫奥名修一は三井物産マニラ支店に結婚後間もなく赴任する。マニラは猛攻撃を受けて、米軍に奪還される。四〇万人の日本兵がこの戦闘で命を奪われた。現地召集された夫修一もその一人だった。

作者は、富栄の人生をその出生と父母の生涯にまでさかのぼって、戦争が個人に対して持った意味を明らかにする。しかも、資料や書物の引用ではなく、生きた人の記憶と言葉によって。戦後六〇年を経過した執筆の時点でそれは最後の機会ともいえた。

本書の取材と執筆の姿勢でたいせつなことを感じた。筆者と山崎富栄、太宰治の時代を生きた人々との対話であり、それを通じて生まれた自己変革である。戦争の惨事、惨害、命の喪失、痛みを叙述する文章は随分ある。とくに、戦後七〇年の今年それはあふれるだろう。しかし大切なのは、取材し、文章を書く人がどこまで対象に没入できるか。その中で自分を変えられるか。その変革の結果得られた共感が事実と時代に生きた人々の姿を次の世代にしっかりと伝える表現力を生み出す。

そうしてこそ、言葉にならなかった犠牲者たちの悔恨と憤りは、次の時代に伝わっていくのである。つまり取材する人、表現する人はなくなった人たちの未完の伝達を成し遂げる崇高な役割を担っているのである。

本書は、そのような意味で成功している。

もう一つの貢献。それは作られた山崎富栄像をみごとに覆したことである。

虚偽の言説は本人をおとしめ、遺族を苦しみぬかせた。「太宰は、意ならず女性によって扼殺、毒殺された。自堕落な女性によって。」という虚像。

作者は、同時代を生きた人々へのヒアリングと、一級の一次資料によってそれをあざやかにくつがえして、鎮魂に寄与した。

太宰治と山崎富栄という男女の死をともにするまでの深い結合とは何なのだろう。

本書に、その答えとなる明示的な主張があるわけではない。

しかし、この人々が生きた時代の全体──戦争とその戦後への納得にいかないつながりへの忌避、不同意という共感があったのかもしれない。二つの孤独な魂は小さな共存の場所と出口(死という)を見つけていたのだろうか。

社会全体が大きな不幸に向かってばく進するのに、身をさらして力をもって現実にそれに立ちはだかる主体が見えない現在。それを体験する日々の中で筆者はそのようなことを考えたが間違いだろうか。

いろいろな偶然と必然の組み合わせを運命というのであろう。

筆者は、本書と本書の著者、そして何より作中の主人公の人たち、山崎富栄、その夫、父母に引き合わせてくれた運命に感謝する。

夫をフィリピンで喪った主人公の人生を考える上で、重要な次の言葉を紹介しよう。

ある修道女がフィリピンの山野に眠る白骨の遺体に語りかける。

「あなたは誰ですか。お父さん、お母さんはどうしていますか。兄弟、妻子は? 家族の方々はあなたの帰りを今もきっと待ち続けていますよ。あなたもどんなに帰りたいことでしょう。私が必ず帰してあげます。命をかけてもきっと、きっと帰してあげます」(本書 四三二頁にあるシスター海野のことば。バギオ博物館に展示されている)

新刊の本ではないが、今年こそ本書再読の意味は深い。

こんな記事もオススメです!